ऐतिहासिक नगर श्रृंखला # 1

अनहिलवाड़ा पत्तन (भाग 1 - नगर क्षेत्र) (for English Click here)

Click here for Part - II

आरंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हमारी जानकारी मुख्यत: दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत और कभी-कभी दक्षिण भारत के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन वास्तव में, दिल्ली सल्तनत के उदय के दौरान, भारतीय उपमहाद्वीप में और भी कई स्थानो पर दिलचस्प घटनाएं घट रही थी और गुजरात का क्षेत्र उनमें से एक है। गुजरात शब्द तुलनात्मक रूप से आधुनिक है, यह गुजराती भाषी लोगों के आस-पास का क्षेत्र कहलाता है, हमारा उदेश्य यहाँ गुजरात के आधुनिक अर्थ से ही है, हालांकि मालवा, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र (खानदेश) और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों को विषय की आवश्यकतानुसार चर्चा के लिए शामिल किया जा सकता हैं।

हमारे विचार में गुजरात ने, भारतीय उप-महाद्वीप के उत्तर और उत्तर-पश्चिम के किसी भी हिस्से के समान, विदेशी आक्रमणों को झेला हैं, इसलिए यहाँ बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा लाए गए विनाश के अप्रत्यक्ष एवं दूरगामी परिणामों को आँकने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। यह कहना अतिशय नहीं होगा कि, कुछ मामलों में यह क्षेत्र मुख्य भूमि उपमहाद्वीप से पहले ही, "बर्बर विध्वंस” के अधिक गंभीर रूप को देख चुका था।

हमारे शोध में, हम 11वीं से 15वीं शताब्दी के

दौरान इस्लामिक आक्रमण के कारण होने वाले बदलाव एवं कुछ दिलचस्प घटनाक्रमों का विश्लेषण करने

जा रहे हैं, यह एक

लंबा और व्यवस्थित

अध्ययन हैं,

इसके माध्यम

से जाना जाएगा कि कैसे धार्मिक सिद्धांतों में अंतर्निहित प्रतिमाभंजन की प्रकृति ने पूरे के पूरे नगरों,

संस्कृतियों और

अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया था। इसलिए, यह शोध एक यात्रा संस्मरण

मात्र नहीं है, अपितु ऐतिहासिक घटनाओं की एक महत्वपूर्ण

पड़ताल है।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, यह देश, विशेष रूप से, काठियावाड़

(सौराष्ट्र) क्षेत्र गुप्तों के

एक सामंत के हाथों में आ गया; उन्होंने काठियावाड़

और उत्तर-दक्षिण

गुजरात के कुछ हिस्सों पर वल्लभी नगर (मैत्रय वंश) से शासन करना जारी रखा, जो कभी कन्नौज, मालवा और चालुक्य

के अलग-अलग राजवंशों के आधीन

सामंतों के रूप में और कभी स्वतंत्र रूप से अगले तीन शताब्दियों तक राज करते रहे; लेकिन सिंध पर अरब सेनाओं की विजय के पश्चात, गुजरात अब अरबी अंधड़ के लिए अगला गंतव्य बन गया और 8-9

वीं शताब्दी के

पहले चरण के दौरान गुजरात को अरबों के (भूमि या समुद्र मार्ग से) कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यद्यपि शुरुआती

हमले अल्पकालिक और प्रभावहीन थे, लेकिन हमलों की तीव्रता इतनी

अधिक थी कि उन्होंने वल्लभी के आधार को बुरी तरह से हिला दिया और शायद, यही मैत्रय वंश के अवसान का एक मजबूत कारण बना। इसके पतन के बाद गुजरात कई छोटी-छोटी रियासतों में विस्थापित हो गया और कुछ समय के लिए क्षेत्र में अराजकता का शासन

रहा, जब तक कि अनहिलवाड़ा

पत्तन में एक नए राज्य

की नीव नहीं पड़ी।

(To read in English Click here)

अनहिलवाड़ा पत्तन का इतिहास - पाटण

नगर का नाम: अनहिलवाड़ा पत्तन, पाटण, नहरवाड़ा/नहरवारा

स्थापित: 765 ईस्वी

सम्राट: वनराज, प्रथम चावड़ा राजा

इतिहास :

पाटण नगर रानी की वाव (रानी का कुआं, एक यूनेस्को धरोहर) और पटोला साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कभी-कभी, इसे उत्तर-पश्चिम सीमा में स्थित सूखी सहस्त्रलिंग झील के लिए भी याद किया जाता है।

यह जानकर दुख होता है कि पाटण के निवासी गुजरात के इतिहास में पाटण के शानदार 800 वर्षों के वैभव को भूल गए, जब यह पूरे गुजरात देश की राजधानी थी। पहले हजारों शिव मंदिरों का एक नगर आज "पीरान-ए-पत्तन" के नाम से जाना जाता हैं, जिसका व्यवहारिक अर्थ है “पीरों का नगर” और यहाँ कई पीरों की मजारे या दरगाह विभिन्न प्राचीन हिंदू मंदिरों की नीव पर खड़ी हैं। इस नगर को पहले अनहिलवाड़ा पत्तन या अनहिलपुर पट्टन कहा जाता था जिसे 765 ईस्वी में चावड़ा वंश के पहले शासक वनराजा द्वारा स्थापित किया गया था। इस नगर को अरब (मुस्लिम) नहरवाड़ा/नहरवारा के नाम से जानते थे। और इसे आरंभिक मुस्लिम भूगोलविदों द्वारा एकमत से विश्व के सबसे महान और धनी शहरों में से एक के रूप में बताया गया है।

इस संदर्भ में, 9 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी अपनी पुस्तक में लिखते हैं,

"यह एक महान राजा द्वारा शासित है जो बलहारा की उपाधि धारण करता है। उसके पास एक सेना है, हाथी है, वह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है, अपने सिर पर सोने का मुकुट पहनता है, और वैभवपूर्ण वस्तुओ से सुसज्जित है; वह अक्सर अश्व की सवारी करता है, विशेष रूप से सप्ताह में एक बार भव्य वस्त्र पहने हुए, वह सौ से ज्यादा कि संख्या में महिलाओं के साथ भ्रमण पर निकलता हैं, वे अपने पैरों और हाथों पर सोने और चांदी की अनगिनत मालाए पहने हुए होती हैं, और उनके बाल लटके हुए होते हैं।

वज़ीर और सैन्य

अधिकारी राजा के

साथ कभी नहीं होते हैं, लेकिन जब वह विद्रोहियों

के साथ लड़ने या पड़ोसी राजाओं के

हमलों को रोकने के लिए जाता है जो उसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकते हैं, तो मंत्री एवं सेनापति उसके साथ जाते हैं। उनके पास कई हाथी हैं,

और

हाथी ही सेना की प्रमुख ताकत है। राजा की पदवी वंशानुगत होने के

साथ-साथ बलहारा एक उपाधि है जो राजा का प्रतीक

है। नहरवाड़ा नगर में बड़ी संख्या में

मुसलमान व्यापारी आते हैं, जो यहाँ से व्यापार करते हैं। राजा और

उनके मंत्री इन

व्यापारियों को सम्मानपूर्वक स्थान देते हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। ”

आगे

वह कहता है, "नहरवाड़ा के निवासी भोजन के लिए चावल, मटर, फलियाँ,

सेम, मसूर, मक्का, मछली और केवल प्राकृतिक मौत से मरने वाले पशुओं पर आश्रित रहते हैं - क्योंकि वे पक्षियों या अन्य पशुओ को नहीं मारते

हैं। उनके यहाँ जीवों के लिए बहुत बड़ा सम्मान

है। विशेषकर गोवंश के लिए,

और एक विशेषाधिकार

के द्वारा, उस प्रजाति के लिए अजीब नियम बनाया हैं; वे मृत्यु के बाद

उन्हें दफनाते हैं। जब ये पशु उम्रदराज हो जाते हैं और काम के

लिए अयोग्य हो जाते हैं, तो उन्हें सभी श्रम

से मुक्त कर दिया जाता है, और बिना किसी काम लिए उनकी देखभाल की जाती

हैं। "

"भारत और सिंध के प्रत्येक देश में, जहाँ भी मुसलमान पाए जाते हैं, वे अपने मृतकों को रात में घरों में छिपकर दफनाते हैं;

लेकिन भारतीयों की तरह वे लंबे विलाप करने के आदी नहीं

हैं।"

कर्नल टॉड, जिनमन्दव (1436 ई) द्वारा रचित कुमारपाल चरित्र से 12 वीं शताब्दी के मध्य में पाटण की प्रसिद्धि का वर्णन करते हुए कहते है,

"पाटण नगर का घेराव करीब 12 कोस (18 मील = 25 किमी) था, जिसमें कई मंदिर और विद्यालय, 84 चौक या चौराहे, सोने और चांदी के सिक्के के लिए टकसाल, 84 बाज़ार थे, यहाँ प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग मुहल्ले थे। यहां महान और सुंदर इमारतों के कई अवशेष मौजूद हैं, जो इंगित करता हैं कि पुराने समय में यह एक बड़ा और शानदार नगर रहा होगा। इस क्षेत्र का दायरा लगभग 4.5 मील (7.2 किमी) का है और यहाँ पूरे क्षेत्र में हम प्राचीन ईंटों और पत्थरों के खण्ड, गढ़ों और दीवारों के टूटे फूटे ढांचो को पाते हैं।"

इस क्षेत्र में पुरावशेषों के कई स्थान हैं, जिन्हें इस सीमित स्थान में शामिल नहीं किया जा सकता है इसलिए, आगे हम अपनी रुचि केवल उन्हीं स्थलों तक सीमित रखेंगे हैं, जो हमारे विषय और शोध के लिए आवश्यक हैं।

1.) सहस्त्रलिंग तालाब (झील या सरोवर):

मध्यकाल के दौरान झील का अनुमानित प्रसार (लगभग 15वीं शताब्दी)

झील और आसपास के स्मारक (पैमाने पर आधारित नहीं)

सहस्त्रलिंग झील या तालाब का निर्माण पौराणिक सोलंकी राजा जयसिम्हा सिद्धराज (1093-1143) द्वारा किया गया था। यह कृत्रिम झील गुजरात में सबसे बड़ी बताई जाती है, जो अब सूख चुकी है। लेकिन जैसा कि हम इसके सूखे टीलों से देख सकते हैं, इसमें आधुनिक नगर पाटण के उत्तर-पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। हमारे अनुमान के अनुसार, यह मोटे तौर पर एक किलोमीटर (लगभग 150 हेक्टेयर) व्यास का एक विशाल जल भंडार रहा होगा जिसके किनारों पर कई शैव मंदिर थे, इसी कारण इसे सहस्त्रलिंग (हज़ार लिंग) सरोवर (झील) कहा जाता है।

हालाँकि, अब यहाँ किसी भी शिव मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं बचा है। वास्तव में, मध्यकाल के दौरान निर्मित कई मुस्लिम धर्मस्थल, उन्ही हिंदू मंदिरों की जगह पर बिखरे हुए हैं। इस झील के केंद्र में एक द्वीप था, जो आज टीला हैं। यहाँ रुद्रेश्वर शिव का मुख्य मंदिर था। इसे दिल्ली की सेना ने आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया था और उसके स्थान पर एक बड़ा अष्टकोणीय रौज़ा बनवाया गया था। वर्तमान में इस इस्लामिक रोज़े के जीर्ण-शीर्ण अवशेष ही दिखते हैं और स्थानीय भाषा में “रानी नो महल” के रूप में जाने जाते है, इसे दिल्ली सल्तनत के अंतिम काल में पुनर्निर्मित किया गया था। तालाब (झील), सरस्वती नदी से नहर की एक जटिल प्रणाली के माध्यम द्वारा जुड़ा था। सबसे पहले लगभग 40 मीटर व्यास का एक बड़ा कुण्ड था, पहले नदी से जल इस कुण्ड में आता था, और फिर तीन वृत्ताकार जलमार्गो के माध्यम से झील में जाता था, कुण्ड को रुद्रकूप के रूप में जाना जाता है और यह विशाल हौदी (जलाशय) का काम करता है। इसी नहर के बीच में एक मंदिर था जिसकी जगती (नीव) को छोडकर अब कोई अवशेष नहीं बचा है। तीन जलमार्ग त्रिवेणी संगम के रूप में जाने जाते हैं और इनका उपयोग झील में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। यह अद्भुत प्रोद्योगिकी प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी चित्रण के उदाहरणों में एक है।

(उत्तरी गुजरात की प्राचीन स्थापत्य कलाएँ (1903) - जेम्स बर्जेस)

सहस्त्रलिंग झील का निकट का दृश्य, नहर के माध्यम से झील में जल प्रवेश की पूरी प्रणाली

सहस्त्रलिंग झील के बारे में उपलब्ध जानकारी

रुद्र कूप (कुआं)

रुद्र कूप, ऊपरी तौर से यह एक मंचरहित विशिष्ट ग्रीक एम्फीथिएटर के समान है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका कार्य बहुत अलग तरह का था। यह एक हौदे का काम कर रहा था, जहाँ सरस्वती नदी का जल नहर से आकर गिरता था, इसका कार्य नदी से सीधे आने वाले जल के उच्च प्रवाह को कम करना था । यहां की सीढ़ी दर्शाती है कि इस कुंड या कूप का प्राचीन काल में कुछ धार्मिक प्रयोग भी था ।

यह जल के कुण्ड में प्रवेश का नज़दीकी दृश्य है, जो आगे नहर से जुड़ा हुआ है। आप उस ऊंचाई को देख सकते हैं जहां से जल गिरता था। लगभग इसी तरह की प्रणाली आपको दिल्ली, आगरा, बुरहानपुर, औरंगाबाद के मुगल वास्तुशिल्प में मिल सकती है।

यह रुद्र कूप का दूसरा हिस्सा है, जहां से जल का निर्गम होता था, परंतु प्रवाह पहले की तुलना में अपेक्षाकृत धीमा था।

निर्गम प्रणाली यहां देखी जा सकती है और नाली के अंत में पत्थरों से बने जलमार्ग दिखाई देते हैं।

मानसून के जल से भरा रुद्र कूप

रुद्र कूप से आने वाला जल इन तीन वृत्ताकार जलमार्गो से होकर गुजरता था, जिन्हें मानव द्वारा नियंत्रित किया जाता था और आवश्यकतानुसार जल को आगे छोड़ा जाता था। इन जलमार्गो का कुछ धार्मिक महत्व समझ में आता हैं, क्यूंकी इन्हें प्राचीन धर्मग्रंथों में त्रिवेणी संगम कहा जाता था। त्रिवेणी का शाब्दिक अर्थ तीन नदियों (गंगा-जमुना-सरस्वती) का संगम है।

ये जलमार्ग पक्की मिट्टी का निर्माण नहीं हैं, और न ही ये एक प्रस्तर खण्ड पर तैयार किए गए हैं, बल्कि स्थानीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हैं। ये बिलकुल सटीक माप के प्रस्तर खण्डो को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए गए हैं, और कुछ हद तक मेहराब के निर्माण के समान है। इसके लिए उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक खण्ड अद्वितीय और सटीक आकार का होता है । नगर के दक्षिणी छोर पर स्थित खान सरोवर में ऐसी एक और व्यवस्था को देखा जा सकता हैं।

जल के प्रवाह को कम करने के लिए, एक और सटीक यान्त्रिकी लगायी गई, जलमार्ग के तुरन्त पश्चात एक तीव्र मोड़ बाईं ओर बनाया गया था। इसने जल के प्रवाह को प्रभावी ढंग से कम कर दिया।

जलमार्ग के बीचोबीच में पत्थर के खंभों की बहुत समृद्ध नक्काशीदार श्रृंखला, जिस पर छत भी थी, एक शानदार जल मंडप की आभा प्रदान करती होगी। स्तंभो की यह कतार देवालय के सामने अंत होती थी। अपने महान समय में, यह व्यवस्था मनोरम दृश्य देती होगी। सच में, ईश्वर के मंदिर लिए यह एक आदर्श स्थान था। यदि तुलनात्मक व्यवस्था की कल्पना करे, तो हम्पी में "रानी का स्नानघर" कुछ इस जैसा हैं, हालांकि रानी का स्नानघर बड़े पैमाने पर बना है और इस तरह की जटिल नक्काशी से रहित है।

स्तंभ उचाई वाले मंच से ठीक पहले समाप्त होता है जो स्पष्ट रूप से एक मंदिर की जगती (नीव) है। मंदिर शायद विंध्यवासिनी देवी को समर्पित था जैसा कि प्रचीन शास्त्रों में वर्णित है। अंतिम हिंदू राजवंश के पतन के बाद, मंदिर को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था और इसके स्थान पर शाही परिवार के लिए एक अस्थाई मंडप बनाया गया था। (छत्री)

इस मंच का क्षेत्र काफी बड़ा है, आप मंदिर और उसके चारों ओर जल से भरी छोटी नाली की कल्पना कर सकते है।

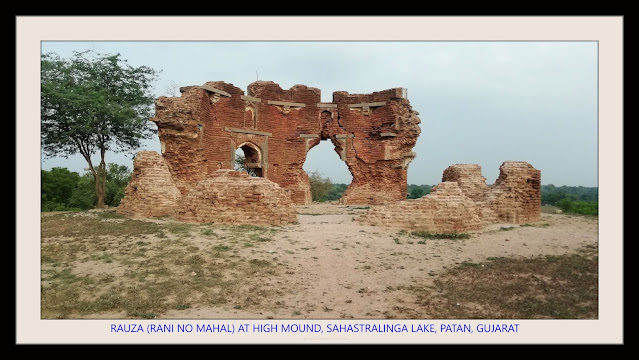

सहस्त्रलिंग झील के केंद्र में रोज़ा (मकबरा)

यह स्थान सहस्त्रलिंग झील के केंद्र में स्थित एक टीला है। पुराने समय में, जब सहस्त्रलिंग झील जल से भरी थी, तो यह टीला एक द्वीप के रूप में दिखता होगा और यहाँ क्षेत्र का प्रमुख रुद्रेश्वर मंदिर स्थित था, जो प्रधान देव शिव को समर्पित था। उलुग खान की कमान के तहत अलाउद्दीन खिलजी की इस्लामी सेना द्वारा इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर एक रोज़ा को बनाया गया, यह शायद स्थानीय शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का रोज़ा रहा होगा । रोज़ा आकार में अष्टकोणीय है और लगता है कि बाद में इसे मोर्टार और विदेशी ईंटों (लाहोरी) के साथ दुबारा से बनाया गया है। स्थानीय रूप से, इसे “रानी नो महल” के नाम से जाना जाता है।

इस चित्र में टीले की ऊँचाई को देखा जा सकता है।

एक और इमारत जो जीर्ण-शीर्ण रोज़ा से काफ़ी दूर नहीं है, और तुलनात्मक रूप से आधुनिक निर्माण है; यह वीर मेघ माया देवी का मंदिर है जिसका कोई खास पुरातात्विक महत्व नहीं है।

2.) बैरम खां का मकबरा:

हम सभी जानते हैं कि बैरम खान, हुमायूँ की मृत्यु

के बाद मुगल सम्राट अकबर के लिए राज्य की

बागडोर संभाली थी। बैरम ख़ान ने अकबर की शुरुआती दौर के युद्धो, जब वह काफी युवा थे

में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में

मुग़ल साम्राज्य की

दोबारा स्थापना

का श्रेय दिया जाता हैं। अकबर द्वारा शासन को संभालने के बाद, बैरम खान और अकबर के बीच कुछ मतभेद पैदा हुए, इसके परिणामस्वरूप बैरम खान और अकबर में संघर्ष हुआ जिसमे उसकी हार हुई, और बाद में अकबर ने उसे दो विकल्प दिए, या तो वे सांसारिक

मामलों से निवृत्त हो जाएं या मक्का की तीर्थयात्रा करें। बैरम खान ने अपने परिवार और अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा

को चुना, और मक्का जाते समय वे पाटण में आए। गुजरात के राज्यपाल मूसा खान फौलादी द्वारा यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सहस्त्रलिंग झील के पास डेरा डाला लेकिन दुर्भाग्य से इस स्थान पर पाटण में रहने वाले कुछ अफगानों ने उन्हें पहचान लिया और लोधी सेना की हार का बदला लेने की साजिश रची। शुक्रवार 31

जनवरी 1561 को, जब बैरम खान सहस्त्रलिंग झील में एक नौका यात्रा से लौट रहे थे, तो उन्हें लोहानी जनजाति के एक अफगान

मुबारिक ने चाकू मार दिया, जिसके पिता को

माछीवाड़ा की लड़ाई में बैरम

खान की सेना ने मार डाला था। बैरम ख़ान के शव को शेख हुसैन-अल-दीन (बाबा फ़रीद) की कब्र पर ले जाया गया, जहाँ उनका मक़बरा आज भी

मौजूद है। हालाँकि, सत्रह साल बाद उनके अवशेषों को उनके गृह नगर मशहद में स्थानांतरित कर दिया गया था और वहाँ की पवित्र भूमि में दफ्ना

दिया गया।

बैरम खान की कब्र, शांतिपूर्ण विश्राम

3.) शेख बाबा फरीद (रुकनुद्दीन गजे-शकर) की मज़ार: हिजरी 707 (1307 ईस्वी)

सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर पाटण से लगभग एक मील उत्तर-पश्चिम में, सहस्त्रलिंग तालाब के उत्तर की ओर शेख फरीद की दरगाह या तीर्थ स्थान है। यद्यपि अब यह एक मुहम्मदन संत की कब्र हैं, लेकिन मूल रूप से एक हिंदू या जैन मंदिर था जिसकी वास्तुशिल्प विशिष्ट योग्यता वाली थी । उत्तर की ओर, सरस्वती नदी इमारतों के इस समूह के पीछे या दक्षिण की ओर से कटाव कर रही है और इसे पूरी तरह से घेर सकती है। नदी के क्षरणकारी प्रवाह की वजह से पहले से ही तीन संरचनाओं में से एक के पूर्वी हिस्से नीचे ढह चुके है। पश्चिम में मस्जिद और शेख फरीद के मज़ार के पीछे एक और मकबरा है, जो दृश्य में दिखाई देता है।

इसे देख कर ऐसा लगता है कि बाद में एक बड़े खुले मंडप (हॉल) का निर्माण कुछ मंदिरों से हुआ जो कभी इस स्थान पर खड़े थे। इस संरचना में पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरफ पर आगे के हिस्से पर एक छोटा सा मण्डप था। पश्चिम में ज्यामितीय पैटर्न में बहुत सुंदर नक्काशीदार छत है, जिसको नीचे दर्शाया गया है।

(जेम्स बर्जेस द्वारा (1903) - उत्तरी गुजरात की प्राचीन वास्तुकला)

1880 में शेख फ़रीद के मकबरे के नज़दीक का दृश्य

21वीं सदी के आरंभ में मकबरा पूरी तरह से ढह गया था

भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कब्र के खंभों को पुनरस्थापित किया

शेख फरीद मकबरे की संरचना, इन स्तंभों का बारीकी से निरीक्षण पत्थर के स्तंभों की उत्पत्ति के सत्य को उजागर कर सकता है। यह स्थल अपने आप में एक हिंदू मंदिर था जिसे मकबरे में बदल दिया गया था।

शेख फरीद की कब्र, इसके चारों ओर के खंभों को देखें, ये सभी अलग-अलग आकार और बनावट के हैं, जो इंगित करते हैं कि ये सामग्री विभिन्न स्रोतों (मंदिरों) से विनियोजित हैं

यह उत्तम नक्काशीदार बनावट बहुत प्रभावशाली है और इसमें पत्थर के नक्काशी कौशल का बहुत उच्च स्तर दर्शाया गया है। ऐसा आम तौर पर सामान्य हिंदू मंदिरों में नहीं देखा जाता है, अपेक्षाकृत दुर्लभ है और कुछ बहुत विशाल हिंदू / जैन मंदिरों की छत को सुशोभित करता है। यह एक मामूली मुस्लिम संत के मक़बरे का हिस्सा नहीं हो सकता है, बल्कि निश्चित रूप से एक बड़े हिंदू / जैन मंदिर से लिया गया प्रतीत होता है।

उत्तरी गुजरात के प्राचीन आर्किटेक्चर में जेम्स बर्जेस (1903) के शब्दों में,

"यह एक बडी कुण्डलीकार बनावट है जो परिधि में एक बिंदु से शुरू होता है और गोलाकार आकृति में आगे बढ़ते हुये, बारीक पिंडलियों के रूप में मुड़ते हुये बड़ा आकार लेता जाता है। नक्काशी को पत्थर की सतह से लगभग एक फुट ऊपर बनाया गया है और यह इतना गहराई में बना है कि छत से लटकता हुआ दिखाई देता हैं। इस तरह के अलंकृत सर्पिलाकार बनावट, हिंदू वास्तुकारों के लिए सजावट का एक पसंदीदा रूप था, और हम गुफा मंदिरों, केनरा जिलों में मंदिरों और पूरे भारत में पुराने मंदिरों में एक ही तरह का अलंकरण पाते हैं। शत्रुंजय के भुलावनी मंदिर में भी ऐसा एक, आंशिक रूप से छोटे पैमानों में से एक है, लेकिन कटाई की आनुपातिक गहराई के साथ हैं, और आबू में विमला शाह मंदिरों में संगमरमर में बड़ी सुंदरता से इस तरह की एक और लेकिन आकार में आधी बनावट को उकेरा गया।" जाहिर हैं कि यह जेम्स बर्जेस द्वारा देखे गए किसी भी बनावट से सबसे बड़ा था।

शेख फरीद का मकबरा, पीछे की तरफ से मस्जिद के खंडहर

चारों ओर बिखरे खंडहर, शेख फरीद मकबरा

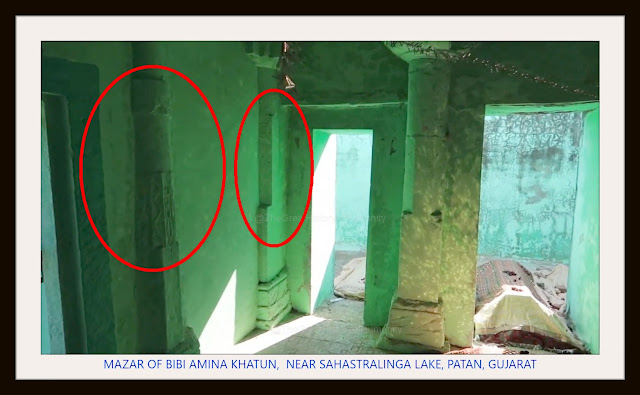

4.) अम्मी जान हज़रत मकबूबा बीबी अमीना खातून सुल्ताना की मज़ार (1430-50 ईस्वी)

बीबी अमीना खातून, शेख कुतुब-ए-आलम की पत्नी थीं,

जो आज के पाकिस्तान

में स्थित बहावलपुर के सूफी संत हज़रत सैय्यद मखदूम

जहानिया जहांगश्त के बेटे थे।

वे सुल्तान मुजफ्फर शाह के शासनकाल में इस्लाम का

प्रचार करने के लिए पाटण आए। बीबी अमीना,

अहमदाबाद के प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाह-ए-आलम की मां थीं, वे गुजरात के सुल्तान

महमूद बेगड़ा के धार्मिक मार्गदर्शक थे।

शाह आलम का रोजा

अहमदाबाद नगर में स्थित है। बीबी अमीना खातून

की मजार एक पूर्व-मुगलक़ालीन इमारत है,

जिसे आंशिक रूप से

हिंदू स्तंभों पर बनाया गया है। मुख्य इमारत को हाल ही में ईंट की दीवार के आधुनिक निर्माण से ढ़क दिया गया है, लेकिन मज़ार के अंदर से संरचना की

प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है।

यहाँ पर अगल-बगल के स्तम्भो पर दो अलग-अलग बनावटों को देखिए

इस तरह की इमारतों में कई प्रकार और बनावट के खंभों का उपयोग संदेह का प्रमुख कारण होता है। हिंदू सामग्री का उपयोग करने वाले इस्लामी संरचनाओं के निर्माताओं ने किसी भी हिंदू नक्काशी या सजीव चित्रो को उजागर करने वाली बनावटों को साफ करने में बहुत सावधानी बरती हैं। लेकिन फिर भी कई मामलों में उन्होंने इसे छोड़ भी दिया जो यदाकदा ऐसी इमारतों में देखने को मिल जाती हैं; ऐसा कभी-कभी अनजाने में/जल्दबाजी में और कभी-कभी जानबूझ कर अपने स्वधर्मियों को संदेश देने के लिए भी किया गया, कि कैसे उन्होंने अपने पैगंबर द्वारा स्थापित मूर्तिभंजन के कार्य का पालन करके गौरव का मार्ग प्राप्त किया। इस बात कि पुष्टि भारत के कई मध्यकालीन मस्जिदों से प्राप्त शिलालेखों के माध्यम से होती है।

दूसरा संदेश अधीनस्थ प्रजा अर्थात हिंदुओं को अपमानित करने से जुड़ी है, यदि वे (हिन्दू) कभी अपने अतीत को भूल जाते हैं, तो उन्हें मस्जिद में पुन: उपयोग किए गए नक्काशीदार स्तंभों, मेहराबों, गुंबदों, दरवाजों, इत्यादि को दिखाकर याद दिलाया जा सकता है। वास्तव में, 19वीं सदी के अंत तक, ये लोग मंदिरो के विध्वंश और मंदिर के खंडहरों पर इस्लामिक धर्मस्थलों के र्निर्माण के बारे में बात करने में गर्व महसूस करते थे। 19वीं शताब्दी के बाद के वर्षो में जब सत्ता हिंदू बहुसंख्यकों के पक्ष में आनी शुरू हुयी तों मुस्लिमों ने अपने धार्मिक स्थलों को हिन्दुओ द्वारा पुनर्ग्रहण के दावों से बचाने के लिए सच्चाई को ढंकना शुरू कर दिया। यह बात्त हमने बाबरी विध्वंस के बाद कई मस्जिदों और दरगाहों में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और रंगरोगन के कार्य रूप में देखी है।

5.) हज़रत

सुल्तान मोहम्मद हाजी रज्जब (बाबा क़ाज़ी या बाबा हाज़ी) की दरगाह (मृत्यु 1240 ईस्वी)

शेख फ़रीद दरगाह से उत्तर की ओर नदी के पार एक और मुहम्मदन दरगाह है जो सुल्तान मोहम्मद हाजी रज्जब (बाबा काज़ी या बाबा हाजी) के नाम से भी जानी जाती है। जिसमें कुछ अच्छी नक्काशीदार छतें हैं, जोकि स्पष्ट रूप से एक हिंदू मंदिर से संबंधित हैं, और यहां देखी जा सकती है। इस इमारत का अन्यथा कोई विशेष पुरातात्विक महत्व नहीं है।

सुल्तान मोहम्मद हाजी रज्जब को रोम (रूम) के शाही परिवार से माना जाता है। वह एक सूफी संत हजरत शेख सैयद अहमद कबीर मसुकुल्लाह रिफाई के शिष्य बने जिन्होंने रिफाई सिलसिला नामक एक सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी और उनके प्रभाव में इस्लाम में परिवर्तित हो गए। यहां से बाबा काज़ी को हिंदुस्तान (भारत) जाने और खिलाफत के तहत इस्लाम का प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया था। छत के अलावा कुछ स्तम्भ भी हिंदू मंदिर सामग्री से उपयोग किये गए है।

निकटता से देखने पर हमे पता चलता हैं कि सामने के मण्डप स्तंभ एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, हालांकि वे एक ही आकार के हैं, लेकिन तीनों स्तंभ अलग-अलग बनावट के हैं जो एक-दूसरे के साथ कोई समानता नहीं रखते हैं। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बिंदु है, क्योंकि कोई भी वास्तुकार या प्रस्तरर्निर्माता, यदि उसे नई सामग्री से एक धार्मिक संरचना बनाने का काम सौंपा गया है तों इस तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा और अगर वह ऐसा करता भी है, तो कोई भी मालिक ऐसी बदसूरत विषमता को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये पत्थर के स्तंभ स्पष्ट रूप से कुछ अन्य पुराने हिंदू स्थल से लिए गए हैं।

स्तम्भो की एक और तस्वीर

इस सामान्य मुस्लिम मकबरे की छत के पैनल की अति सुंदर नक्काशी, मंदिर की सामग्री के व्यापक पुनरउपयोग को इंगित करती है।

यहाँ एक मुस्लिम कब्र के लिए इस्तेमाल किया गया प्रस्तरखण्ड, आसपास की कई अन्य कब्रों में भी देखा गया है। इसको करीब से देखने से हमें शिवलिंग के पारंपरिक स्वरूप की याद आती है। कहा जाता है कि इस्लामिक आक्रमण से पहले नगर में हजारों शिवलिंग थे।

6.) पुरातत्व

महत्व के हिन्दू मंदिर

कालिका (महाकाली) और क्षेमकरी (खिमज) माता मंदिर:

हिंदू मंदिरों में कालिका माता और सिंधुवाई माता हैं। पहला मंदिर उत्तर-पश्चिम में नगर के कंसड़ा (कंसाराव) गेट के बाहर है, पेड़ों के एक समूह में, जहां दो प्रहरी स्तम्भ(गढ़) भी हैं, जो शायद काफी पुराने हैं, उन्ही से सटा मंदिर, तुलनात्मक रूप से आधुनिक समय में पुन्र्निर्मित किया गया है। लोककथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण पौराणिक सोलंकी राजा जयसिम्हा सिद्धराज ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। एक विशेषज्ञ की नज़र में, यह प्राचीन हिंदू तीर्थ का हिस्सा लगता है, जिसे एक मुहम्मदन मस्जिद में पुनर्निर्मित किया गया और फिर बाद की शताब्दियों में हिंदुओं द्वारा पुन: कब्जा कर लिया गया तथा जल्दबाजी में मंदिर में बदल दिया गया। संपूर्ण परिसर हिंदू स्तंभों पर आधारित है, लेकिन संरचना कहीं भी अन्य मंदिरों में देखे गए मंदिर वास्तुकला से मेल नहीं खाती है। वास्तव में, इसकी एक मस्जिद के साथ अधिक समानता है। यह क्षेत्रफल 450 वर्गगज के आसपास है। जहाँ देवियाँ स्थापित हैं वहाँ की दीवार(क़िबला) पर मेहराब बना हुआ हैं, यह अनुभवी आँखों के लिए काफी असामान्य बात है।

मंदिर का प्रवेशद्वार इस्लामिक मस्जिदों की तरह धनुषाकार (मेहराब) है।

द्वार बिना किसी खास अलंकरण के बहुत सादा और सरल है; बाईं ओर के स्तम्भ के ऊपरी हिस्से पर एक बौने के नक्काशी प्रदर्शित हैं, जो यह दर्शाता हैं की स्तम्भ अलग स्त्रोत से लिए गए हैं।

जैसा कि यहाँ दिख रहा है, किले का चौखट मंदिर से सटा हुआ है। यहां आप विशेष रूप से बहुत अनियमित संगति में कलश वाले बनावट के खंभे देख सकते हैं, इन्हे घटपल्लव बनावट के रूप में जाना जाता है, जो इंगित करता है कि इस स्थान पर पहले एक प्राचीन हिन्दू संरचना रही होगी, और नए मंदिर को जल्दबाजी में बनाया गया हैं। ध्यान दें कि सबसे दाहिनी ओर का स्तंभ यहां प्रचलित बनावट के अनुरूप नहीं है।

स्तंभों का एक और स्पष्ट दृश्य, यहां कोई भी मानवीय चित्रण नहीं देखा गया है; यह बड़े ही आश्चर्य की बात हैं, कि 12 सदी के मंदिर में कोई सजीव चित्रण नहीं हैं, जबकि मोधेरा का सूर्य मंदिर और सिद्धपुर के रुद्रमहलाया समेत लगभग सभी 12वी सदी के मंदिर सजीव चित्रणों से भरे पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि मनुष्यों की आकृति वाले चित्रण के स्तंभों के निचले हिस्से को विक्षेपित कर (मिटा) दिया गया हैं। (शायद मस्जिद में पुन: उपयोग के लिए)

इस संरचना के केंद्र में खुला आंगन हिंदू मंदिरों की खासियत नहीं है। आम तौर पर, गर्भगृह केंद्र में होता है और उसके चारो ओर प्रदक्षिणा पथ होता हैं। यह व्यवस्था एक मस्जिद के लिए अधिक उपयुक्त है जहाँ क़िबला की दीवार हमेशा पश्चिम की ओर होती है और उसके सामने मुसलमानों के लिए नमाज़ अदा करने के लिए खुला बरामदा होता हैं।

पश्चिमी दीवार की ओर मंदिर के अंत में गर्भगृह, दर्शाता है कि पहले इन स्थानों पर मेहराब थे। इसके अलावा, यहां विभिन्न प्रकार के स्तंभों को देखें, जो पूरी तरह से एक-दूसरे से असहमत हैं। यह स्थल हिंदू स्तंभों से बनी एक मस्जिद थी।

बाईं ओर से लिए गए एक दृश्य ने खम्बों में विसंगती पर कुछ और प्रकाश डाला हैं।

बाईं ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कक्ष कालिका (या महाकाली) देवी का है। इनका केवल चेहरा ही दिखाई पड़ता हैं, एक बड़े सुनहरे नाक की नथुनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी भी मध्यकालीन मुस्लिम यात्री के शब्दों में, वह जड़ा हुआ मुकुट, हार, अंगूठियां आदि से सुशोभित है और सुंदर ताजे फूलों की मालाओं से लदी है, साथ ही एक युवा पुजारी, भक्तों द्वारा लाई गई मिठाइयों का भोग देवी को लगाता है।

यद्यपि यहाँ हमारी रुचि विशद रूप से देवी में नहीं अपितु पीछे की दीवार की ओर है जिसमें स्पष्ट रूप से मेहराब जैसी संरचना

है जिसे टाइल्स और स्वयं देवी ने

छुपाया है। छतरी और देवी के नीचे बारीकी से

देखते हुए खाली जगह दिखती है;

यहाँ दीवार के बीच

में आला जैसा बना हुआ हैं ठीक वैसा जैसा मेहराब में होता है।

दाहिनी ओर चलते हुए

भद्रकाली की एक मूर्ति है। मूर्ति काले संगमरमर से बनी है। इनकी भी सजावट और अलंकरण कालिका

के समान ही है; रत्नो और

आभूषणो के साथ और फूलो की भारी

माला उनके

दर्शन

को और अधिक आकर्षक बना देती है। हम फिर से पिछली

बार की

तरह मेहराब को पीछे की दीवार पर देखते हैं। आमतौर पर, मस्जिदों में एक मुख्य मेहराब क़िबला की दीवार के बीचोंबीच होता हैं और उसके दोनों ओर छोटे या

कम अलंकृत मेहराब होते हैं। यह शायद उनमें से एक है।

क्रम में अगला स्थान महिषासुर मर्दिनी का है, जिसकी व्यवस्था लगभग समान है।

क्षेमकरी (या खिमज) माता को सोलंकी वंश की कुल देवी (संरक्षक देवी) कहा जाता है। यहाँ देवी की कोई वास्तविक पत्थर की छवि नहीं है लेकिन एक प्राचीन खंडहर मंदिर की दीवार का टूटा हिस्सा जिस पर देवी की आकृति बनी हुयी है, विराजमान हैं। और लगभग इसी तरह की एक और छवि भी साथ में रखी हुयी है। दिलचस्प बात यह है कि, यहां हम अन्य तस्वीरों में देखे गए मेहराबों को नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कक्ष की स्थिति किबला दीवार की ओर नहीं है।

यह स्थान कपड़े से क्यों ढंका है, हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, कोई केवल अनुमान लगा सकता है। शायद, यहाँ कोई इस्लामी चित्रण है जिसे छिपाने का प्रयास किया हो (एक और मेहराब या शिलालेख हो सकता है)। या, यह गुप्त भूमिगत मार्ग हो सकता है जो कि सिद्धपुर (रुद्र महल मंदिर) से 60 किलोमीटर दूर है।

गर्भग्रह के द्वार की चौखट का निचला हिस्सा, धारणी और दीवारों के भाग आधुनिक मंदिर की दीवार पर चिपकाए गए हैं, इस जगह की प्राचीनता संदेह से परे है।

बायीं ओर से सूर्य देव के चित्रण, एक महिला श्रद्धालु के साथ सूर्य देव अपनी बाईं ओर, अगले दृश्य में भगवान शिव त्रिशूल, कमंडल पकड़े हुए और अपने बाएं हाथ में सर्प लिए हैं, अगले दृश्य में संगमरमर पर विष्णु के साथ शिव की नक्काशी, तत्पश्चात भक्त कुछ अर्पण करने की मुद्रा में, और अंत में खूबसूरती से नक्काशीदार पुष्प पैटर्न।

सिंधवी माता मंदिर पूर्व की तुलना में काफी छोटा है और 17वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया । यह कलेक्टर कार्यालय, पाटण के सामने स्थित है

कुंबेश्वर महादेव मंदिर खान सरोवर के तट पर स्थित है और तुलनात्मक रूप से एक हालिया स्मारक है। इसलिए अधिक पुरातात्विक मूल्य का नहीं हैं।

छत्रपेश्वर महादेव मंदिर त्रिकम बरोट नी वाव के पास फतेह सिंह मार्ग पर स्थित है और इसकी संरचना काफी बाद की है।

त्रिकम बरोट नी वाव सहस्त्रलिंग झील के आसपास की पुरानी मंदिर सामग्री, स्तंभों आदि के विनियोग के साथ इसे निर्मित किया गया (लगभग 18वीं शताब्दी) है।

जस्मा ओडन मंदिर सहस्त्रलिंग तालाब के पास स्थित है, मंदिर जस्मा देवी को समर्पित है, यह सती ओडन जाति से संबंधित थी। ओडियन निम्न जाति के लोग थे जो मजदूरी के काम में लगे थे। एक लोककथा के अनुसार, ओडन लोग सहस्त्रलिंग झील की खुदाई में कार्यरत कुशल मजदूर थे। इन श्रमिकों में जस्मा ओडन भी थी। इस दौरान राजा सिद्धराज की दृष्टि उस पर पड़ी, राजा उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया और उसे पाने की अभिलाषा रखी। इसलिए उसने जस्मा के पति की हत्या करवा दी और जस्मा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जस्मा ओडन ने राजा से विवाह करने के बजाय सती होने का निर्णय किया, उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। लोग आज भी उन्हें देवी के रूप में मानते हैं।

नगर के उत्तर-पूर्व खंड में स्थित पंचासर जैन डेरासर, वास्तव में एक प्राचीन मंदिर है, जिसका उल्लेख मध्यकालीन जैन ग्रंथों में किया गया है। पंचसर जैन मंदिर पाटण नगर जितना पुराना है, लेकिन 16वीं -20वीं शताब्दी के बीच एक लंबी अवधि में इस स्थल का पुनर्निर्माण किया गया । इसलिए, मूल संरचनाओं के निशान, यदि कोई हो भी तों आधुनिक संरचनाओं को ध्वस्त किए बिना खोजना मुश्किल है।

रानी की वाव: यह जगह एक बहुत प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल है और इसने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कईयों का ध्यान आकर्षित किया है, इस पर समर्पित रिपोर्ट नीचे देखी जा सकती है।

हिंदी भाषा में

यह स्थान इस्लामिक विनाश से बच गया क्योंकि 13वीं शताब्दी में यहाँ सरस्वती नदी की बाढ़ आई थी और बाढ़ से लाए गए मलबे और गाद से यह वाव पूरी तरह भर गया था। इसलिए, आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा स्थान चिन्हंकित नहीं किया जा सका और आज यह अपने समकालीन युग की किसी भी अन्य संरचना की तुलना में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं।

7.) अदीना मस्जिद (जामी मस्जिद)

सबसे प्राचीन मुहम्मदन इमारत जिसका हम इतिहास में उल्लेख पाते हैं, वह अदीना या जामी मस्जिद थी, जिसे 1305 ईस्वी में सफेद संगमरमर से बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के भाई अल्फ खान या अल्प खान ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया, वह नहरवारा (अन्हिलवाड़ा) के पहले राज्यपालों में से था। यह मस्जिद 18वीं शताब्दी के मध्य तक पाटण में विद्यमान थी। मंडेलस्लों की यात्रा के अपने अनुवाद में डच राजनयिक विक्कफोर्ट ने (1638-44 ई), वैन ट्विस्ट को उद्घृत करते हुये कहा है, कि नगर में एक मुहम्मदन मस्जिद थी, जो पूर्व में मूर्तिपूजकों(हिंदुओं) द्वारा बनाई गई थी, संगमरमर और अन्य पत्थरों के 1050 खंभों पर टिकी एक सुंदर और महंगे कारीगरी से बनी हुई है; सन 1666 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री ज्यां डे थेवेनॉट ने उसी इमारत को संदर्भित किया था, और शायद उसी लेख के आधार पर, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आँखों से नहीं देखा था और लगता है कि प्रभास पट्टन के साथ इस पुरानी राजधानी को भ्रमित कर दिया था। वे कहते हैं कि यह एक महान नगर है और इसमें एक किला और एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसमें कई संगमरमर के खंभे हैं। वहां मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह एक मस्जिद के रूप में कार्य करती है।

यह इमारत अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जो स्थान बताया गया है वह पाटण की वर्तमान दीवारों के बाहर पश्चिम प्रवेश द्वार से दूर नहीं है और इसलिए पुराने नगर की सीमा में है, जो अभी भी पश्चिम की ओर आगे तक है। इसके पश्चिम के लगभग सौ गज पीछे शेख मखदूम खान या मखदुम साहब की दरगाह है। वर्तमान में यहाँ एक बड़ी खाई हैं जो चालीस फीट चौड़ी और पंद्रह से बीस फीट गहरी है एवं काफी गोल है और एक आयताकार मंच के चारो ओर घेरा बनाती है, यह स्थान काफी उठा हुआ हैं और उत्तर से दक्षिण तक 400 फीट की दूरी, पूर्व से पश्चिम तक 330 फीट है। इस क्षेत्र में, जैसा कि मिरात-ए-अहमदी ने कहा था, "जैसा कि आम लोगों कहते हैं, इस मस्जिद में इतने सारे खंबे हैं कि कोई उन्हें गिनने का प्रयास करता हैं तों अक्सर गलती करता है। वे यह भी कहते हैं कि यह कभी एक हिन्दू मंदिर था, जिसे मस्जिद में बदल दिया गया। इस स्मारक को मराठा शासकों ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था और नगर की दीवारों के किलेबंदी के लिए यहाँ के पत्थरों का उपयोग किया गया था।

हम देखते हैं कि आसपास में आदिना-जामी मस्जिद (तत्कालीन हिंदू मंदिर) के अवशेष पड़े हुये हैं। कुछ जीर्ण इस्लामी संरचनाएँ हैं जो निश्चित रूप से उन मंदिर सामग्रियों के साथ निर्मित हैं।

पास की शेख मखदूम दरगाह के परिसर में भी एक शानदार इमारत के अवशेष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

मुस्लिम कब्रों के पास स्तंभ आधार का कुछ हिस्सा छोड़ा गया

मिरात-ए-अहमदी के लेखक, अली मुहम्मद खान के अनुसार, " अल्लाउद्दीन खिलजी के

भाई उलुग खान को अल्फ

खान

य अल्प खान कहा जाता था, जो गुजरात सोलंकी राजा के

खिलाफ दिल्ली

सल्तनत की जीत के बाद नहरवाड़ा

के पहले राज्यपाल थे। उन्होंने

सहस्त्रलिंग तालाब के पास सफेद

संगमरमर के बने, शिव को समर्पित सहस्त्रलिंग नाम के बड़े हिंदू मंदिर के स्थल पर अदीना मस्जिद का निर्माण किया था। जिसका अवशेष 1756 ईस्वी तक (लेखक के जीवनकाल में) मौजूद था। यह मस्जिद ठीक नगर के केंद्र में स्थित थी,

लेकिन अब यह वर्तमान शहरी

क्षेत्र से बहुत दूर पश्चिम में स्थित हैं।

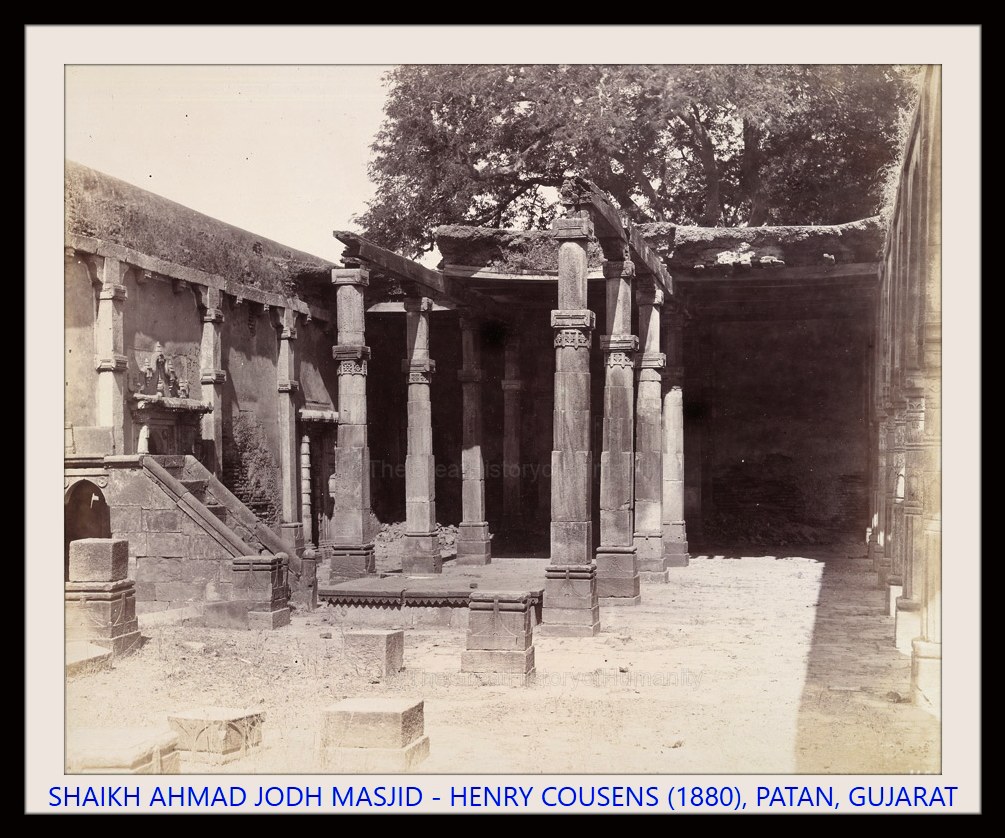

J.) शेख जोढ़/जूड़ मस्जिद (हज़रत काज़ी अहमद जूड़) (मृत्यु 1437 ईस्वी)

19वीं शताब्दी की अंतिम दशक में पाटण की यात्रा के दौरान भारतीय पुरातव विभाग के श्री जेम्स बर्जेस के सर्वेक्षण के अनुसार, “शेख जोड़ या जूड की मस्जिद, जो अब आंशिक रूप से खंडहर है, नगर की दक्षिण भाग में नगरप्राचीर के पास है। यह एक विशाल, उदात्त और अच्छी तरह से आनुपातिक इमारत है, जिसकी लंबाई 122 फीट है और मुख्य रूप से पुराने हिंदू मंदिरों से स्तंभों का निर्मित है। पीछे और अंत की दीवारें ईंट का बनी हैं जो ऊपर से प्लास्टर की गयी हैं। सामने तीन गलियों के ग्यारह खण्ड हैं, पीछे की दीवार (क़िबला) में पाँच मेहराब हैं, और ये (हिंदू स्तंभों को छोड़कर) पूरी इमारत के केवल सजावटी हिस्से हैं, केंद्रीय मेहराब के ऊपर एक खाली स्थान हैं यहाँ एक शिलालेख खण्ड था जो अब गायब हो चुका है। प्रत्येक छोर में केवल एक खिड़की है, और उत्तर की दीवार के बाहर छत की सीढ़ी है, यह गुजराती मस्जिद में एक असामान्य व्यवस्था, हालांकि हम इसे 15वीं शताब्दी के मध्य में जौनपुर में बनी बड़ी जामी मस्जिद के मामले में पाते हैं। सामने के तरफ के हिस्से को मेहराब की तरह धनुषाकार बनाया गया है, लेकिन जैसा कि अनुभाग में दिखाया गया है कि अंदर के खंभे को ऊँची छत को साधने के लिए जोड़ कर तैयार किया गया हैं, वे व्यापक रूप से फैले हुए हैं और ऊपर लकड़ी के बीमों से जुड़े हुए हैं, जिस पर बाकी छत टिकी हैं। ऊपर मोटी चूने गारे छत का पलस्तर हैं। मिंबर (पल्पिट) लगभग गायब हो गया है और दक्षिण छोर के ग्यारह खंभे, छत सहित नीचे गिर चुके हैं।"

मिस्टर बर्गेस के शब्दों में जोड़ने के लिए अधिक कुछ नहीं है, हिन्दुओ के लिए 19वीं शताब्दी की पुरानी अपमानजनक संरचना अब लगभग गायब हो गई है। आधुनिक घरों ने जगह को घेर लिया है और मस्जिद क्षेत्र के एक हिस्से को घेरने के लिए शेख जोड़ की दरगाह का विस्तार किया गया है। शेख जोड़ या जूड एक अन्य मुस्लिम संत हज़रत शेख अहमद खट्टू मगरिब (सरखेज रोजा) के शिष्य थे और सिलसिला-ए-मगरिब के अनुयायी थे । वह और आसपास के क्षेत्र में उनके पूर्ववर्ती, हज़रत सुल्तान हाजी हूद शिया संप्रदाय के थे। वे गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा नियुक्त अनहिलवाड़ा पत्तन के काजी थे।

1880 में ASI के हेनरी कौसेन्स द्वारा खींची गई तस्वीर का नज़दीकी दृश्य।

शेख अहमद जोड़ मस्जिद की एक अन्य तस्वीर में ध्वस्त मिम्बर (pulpit) एवं टूटे स्तंभो को दिखाया गया है। हिंदू स्तंभ आमतौर पर 11 से 13 फीट के मानक आकार के होते थे, लेकिन मुहम्मदन मस्जिद में वांछित ऊंचाई हासिल करने के लिए मुस्लिम वास्तुकारों ने दो हिंदू स्तंभों को एक साथ सीधे ऊपर की स्थिति में जोड़ने का तरीका निकाला, इस तरह वे अधिक ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम हो सके जिससे की बड़े गुंबद की छत के निर्माण हो सके।

हेनरी कौसेन्स द्वारा बनाया गया शेख जोड़ मस्जिद का प्लान (1880)

शेख जोड़ मस्जिद का केंद्रीय मेहराब (श्री हेनरी कौसेन्स द्वारा)

शेख जोड़ की दरगाह

बर्जेस के अनुसार, "सामने की तरफ, शेख जोड़ माजिद के उत्तरी छोर की ओर, एक दरगाह है, जिसे इसी नाम से जाना जाता है, इसका क्षेत्रफल 21वर्ग फीट हैं तथा एक गुंबद से ढकी हुयी और जिसमें तीन कब्रे हैं।"

वर्तमान में, गुंबद और अन्य संरचना ढह चुकी है, दरगाह को पूरी तरह से ईंट की दीवार के साथ फिर से बनाया गया है और अस्थायी धातु शीट की चादर छत के तौर पर लगाई गयी है।

शेख जोड़ अहमद दरगाह के लिए प्रवेश द्वार दिखने में बहुत सादा और साधारण लगता है, यह वास्तव में एक हालिया निर्माण है।

दरगाह बायीं ओर है, फर्श पर कई कब्रें देखी जा सकती हैं जबकि सामने मध्ययुगीन संरचना है। जिसमें खंभे, हमारी रुचि के प्रतीत होते हैं।

जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, स्तंभों को कंक्रीट से ढंक दिया गया है और प्राचीनता के किसी भी निशान को छिपाने के लिए ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया है लेकिन स्तंभो पर बने कोष्ठक(ब्रैकेट) इनकी की प्राचीनता का प्रमाण हैं। हिंदू उत्कीर्ण, यदि कोई हो भी तो, प्लास्टर की इस मोटी परत के नीचे पूरी तरह से छिपे हुए हैं।

स्तंभ और उनके कोष्ठक का एक और स्पष्ट दृश्य, जो पहले के हिंदू मंदिर के विनियोग को दर्शाता है।

9.) मुहम्मद ताहिर रोजा (मृत्यु: लगभग 16 वीं शताब्दी ईस्वी)

जिस बड़े क्षेत्र में यह स्थल मौजूद है, वहां कई खंडहर संरचनाएं हैं, जो इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि यहाँ पूर्व में कई बड़े स्मारक मौजूद थे, उनमें से कुछ काफी बाद की अवधि के हैं जिस पर कोई संदेह नहीं हैं। आसपास के क्षेत्रों में कब्रों, मकबरो, मजारों समेत अभी भी कई इस्लामिक इमारते मौजूद हैं।

मोहम्मद ताहिर की दरगाह और आसपास के अन्य इमारतों का श्री हेनरी कौसेन्स द्वारा तैयार किया गया प्लान

जेम्स बर्जेस के शब्दों में,

"नगर के दक्षिण में दीवारों के बाहर कई मुसल्मान मकबरे हैं जिन्हें मुहम्मद ताहिर के रोजा के रूप में जाना जाता है, जिनमे काजी, या शेख सरब आदि प्रमुख हैं। इन के गुंबदों को सफेद संगमरमर से बने पुराने हिंदू स्तंभों पर स्थापित किया गया है । इनमें से एक में देवनागरी लिपि में संवत 1256 (ईस्वी सन् 1198) में किसी अजयद की पत्नी द्वारा स्तम्भ स्थापित करने का एक लघु शिलालेख है। (नीचे दिखाया गया है) "

मोहम्मद ताहिर की दरगाह समूहों में पाए जाने वाले स्तंभों का डिज़ाइन

मोहम्मद ताहिर सम्राट अकबर के समकालीन हैं। जब वह बहुत छोटे थे तब उनके माता-पिता सिंध से पाटण आये । वे बुरहानपुर के हज़रत शेख अली मुत्ताकी के अनुयायी थे। 1572 ईस्वी में, जब अकबर पाटण पहुंचे तो उन्होंने मो॰ ताहिर को स्थानीय सूबेदार मिर्ज़ा आज़म खोका के धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त कर दिया । उनके विचार अतिवादी और कट्टर धार्मिक थे और पाटण में शियाओ पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार थे। जब वे अकबर के दरबार में भाग लेने के लिए आगरा जा रहे थे तो मालवा में शियाओ द्वारा उनका वध कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को पाटण लाया गया और इस स्थान पर दफनाया गया।

बाईं ओर से मोहम्मद ताहिर के मकबरे का एक दृश्य, पिलर ठीक उसी पैटर्न के हैं, जैसा जेम्स बर्जेस ने वर्णित किया था। ये स्तंभ हिंदू मूल के हैं।

मकबरे के पीछे की ओर से एक और दृश्य

यहां पर फैले हुए स्तंभों में विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है

मोहम्मद ताहिर के तीर्थस्थल से पहले तुलनात्मक रूप से छोटे मकबरे को काज़ी का रोज़ा के नाम से जाना जाता है

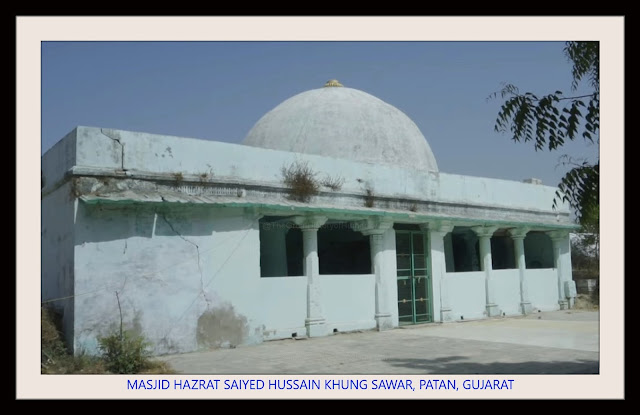

10.) दरगाह हज़रत हुसैन खुंगसवार उरेजी, पाटण (मृत्यु: 1396 ईस्वी)

यह पाटण नगर में सबसे अधिक प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यह सहस्त्रलिंग झील के पश्चिम में स्थित है, शायद प्राचीन महाकाल मंदिर के स्थान पर जैसा कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। दरगाह एक मुस्लिम संत को समर्पित है, जिसका नाम सैय्यद हुसैन खुंग सवार (श्वेत अश्वारोही) है, वह शायद एक योद्धा (जिहादी?) थे। उनका जन्म ग्यासपुर, दिल्ली में हुआ था और वह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। औलिया ने उन्हें दभोई में इस्लाम का प्रचार करने का आदेश दिया। दभोई से वह अनहिलवाड़ा पत्तन पहुँचे, जहाँ वे जीवनपर्यंत के लिए बस गए।

परिसर में दो बड़े मकबरे और एक पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिद और कई अन्य कब्रे हैं।

पिछले चित्रो के समान, पिलर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से अलग हैं। इस तस्वीर को बारीकी से देखें, तो बाईं ओर से दूसरा स्तंभ वास्तव में हिंदू घटपल्लव स्तम्भ है।

पूरी संरचना एक हिंदू मंदिर स्थल पर आधारित है,

यहां लगाए गए स्तंभों में हिंदू आइकनोग्राफी चित्रण है जो उत्सुक पर्यवेक्षकों के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। अनुभवी आँखें सेकंड

में अंदाज़ा लगा सकती हैं कि निर्माण की सामग्री को कहाँ से विनियोजित किया गया है।

यहां बारीकी से देखें, सामने वाले स्तंभ में बौने की आकृति है, जो हिंदू मंदिर के स्तंभों में एक सामान्य विशेषता है। ध्यान देने योग्य एक अन्य बिंदु यह है कि जिन खम्बों का प्रयोग यहाँ किया गया हैं उनके आकार और बनावट अन्य स्तंभों से काफी भिन्न हैं।

अधिक नज़दीक दृश्य इस पर अधिक स्पष्टता से प्रकाश डालेगा, दोनों स्तंभों में अलग-अलग प्रकार के कोष्ठक हैं (एक गोलाकार है जबकि दूसरा वर्गाकार है)।

बौना चेहरा कोष्ठक के साथ एक और स्तंभ (हालांकि पूरी ताक़त से रगड़ा गया हैं)

बीच में इस आधे खंभे के पास बताने के लिए अलग-अलग कहानी है, बाईं ओर एक और टूटा हुआ स्तंभ भी इसी बात की पुष्टि करता है। इसके अलावा, स्तंभ की बनावट वहां लगे किसी भी खंभे के अनुरूप नहीं है।

ये छोटे प्रस्तर खण्ड जैसा कि पहले भी देखा गया है, इस क्षेत्र के चारों ओर बिखरी हुई कई कब्रों की ओर इशारा कर रहा है। हम कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन कब्रों के पास लगे इन पत्थरो का आकार हमें शिवलिंग की याद दिलाता है।

पेड़ के पीछे एक और बड़ा पत्थर लगा है, शायद यही हमारे रहस्य को हल कर सकता है

हज़रत हुसैन खुंगसवार दरगाह की मस्जिद

इस मस्जिद की संरचना में हमारे लिए पुरातात्विक महत्त की है, क्योंकि यहां इस्तेमाल किए गए स्तंभों को खूंग सवार की दरगाह में नहीं देखा गया है। यह संभव हो सकता है क्योंकि यह मुख्य भवन के पीछे की ओर है और नियमित उपयोग में नहीं है।

मस्जिद में कई बनावट के खंभे हैं; उनमें से यह कलश स्तंभ (घटपल्लव स्तम्भ) हिन्दू मूल का हैं और किसी भी संदेह से परे है।

इस स्थान से एक और दृश्य, जैसा कि कोई देख सकता है, स्तंभों में कोई समरूपता नहीं है

अहमद जहानशाह की दरगाह, मुहम्मद जहानशाह (मृत्यु: हिजरी 899, ईसवी 1494)

यह दरगाह पाटण स्टेडियम के दक्षिण पश्चिम दिशा में और नगर के पश्चिम में स्थित है। मकबरा तुलनात्मक रूप से हालिया निर्माण है लेकिन आसपास के क्षेत्र में हर जगह पुरानी संरचना के अवशेष पाए जा सकते हैं।

दरगाह परिसर के अंदर की यह छवि हमें इसके अजीब रूप के कारण प्रभावित करती है। हमारे पास इसके यहाँ मौजूद होने के उद्देश्य और ऐसी बनावट का कोई सुराग नहीं है और फ़िलहाल संरचना पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

आसपास के छोटे स्तंभ इस जगह की प्राचीनता की पुष्टि करते हैं

बैठने की बेंच के रूप में यह अस्थायी व्यवस्था प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर आधारित हो सकती है

11.) दरगाह ख़्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी, पाटण (मृत्यु: 1337

ईसवी)

यह दरगाह नगर के पश्चिम में दीवारों के बाहर, स्टेडियम के पास स्थित है। संरचना को हाल ही में पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है लेकिन मूल स्तंभों को बरकरार रखा गया है। आधुनिक कंक्रीट स्तंभों के ऊपर सभी तरफ से छत को आगे बढ़ाया गया है।

हज़रत हिसामुद्दीन

मुल्तानी का मूल नाम हज़रत शेख उस्मान था और मुल्तान में 13वीं शताब्दी में पैदा हुए थे।

वह दिल्ली आए और

निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी बन गए।

यहां उन्होंने सीखने में काफी समय बिताया और फिर हिजरी 695 (1296 ईस्वी) में अन्हिलवाड़ा पत्तन चले गए जहां वह एक

मस्जिद के मुकीम (निवासी धर्म प्रचारक) बन गए। उन्होंने पाटण में इस्लाम का प्रचार

करना जारी रखा इस दौरान हिंदू

साम्राज्य का पतन

भी इन्होंने देखा; 1337 ई॰ में पाटण में उनकी मृत्यु हो गई। मूल रूप से उनकी

कब्र आदिना जामा मस्जिद के बगल में थी

जिसे उलुग खान ने

एक बड़े हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनवाया था। उनकी दरगाह के आसपास के क्षेत्रों में

150 मुस्लिम संतों ( या सैन्य कमांडरों )

की कब्रें हैं ।

हाल ही में नवीनीकरण के बाद दरगाह का दृश्य, मुख्य मकबरा छिद्रित पत्थर की दीवार के साथ घिरा हुआ है। बारीकी से देखें, तो आंतरिक स्तंभ हिंदू/जैन मंदिर के हैं।

छोटी मस्जिद का एक और दृश्य

आसपास के क्षेत्र में कई कब्रिस्तान हैं, एक छोटा सा स्तंभ हमें ऊपर उल्लिखित इसी तरह के कई अन्य मामलों की याद दिलाता है।

छोटी मस्जिद के बगल में स्थित इस इमारत में हिंदू स्तंभ हैं, ऐसा लगता है कि यह संरचना मूल रूप से एक खुली छतरी थी, जिसे बाद में आधुनिक दीवारों द्वारा ढककर एक कमरे के रूप में उपयोग किया गया।

12.) दरगाह मौलाना हज़रत याक़ूब,

पाटण (1420-25 ई॰)

यह मकबरा सहस्त्रलिंग झील के उत्तर पश्चिम में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट के पास स्थित है। यह संभवत: प्राचीन हिंदू ग्रंथों में एक हिंदू मंदिर और श्मशान भूमि (पिसाचमोचन मंदिर) के स्थान के रूप में संदर्भित है। इस क्षेत्र में एक दरगाह, छोटा मंदिर और एक मस्जिद है।

मौलाना याकूब का जन्म खुरासान (उत्तरी अफ़गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का हिस्सा ) में हुआ था। खुरासान से आने के बाद, वह पहली बार 1350 ईसवी के लगभग दौलताबाद में बस गये और शेख ज़ैनुद्दीन शीराजी का शिष्य बन गये; वहाँ से वे पाटण आए और हज़रत ख़ुंग सवार के प्रभाव में आकर इस्लाम का प्रचार करने के लिए यहाँ बस गए।

यह दरगाह हज़रत ख़ुंग सवार के मकबरे से काफी मिलती जुलती है जो इस जगह से बहुत दूर नहीं है, असल में, हज़रत ख़ुंग सवार की दरगाह मौलाना याकुब दरगाह के रास्ते पर पड़ती है। यहाँ तीन अलग-अलग प्रकार के स्तम्भ इमारत में प्रयुक्त हुये हैं। दाएं से दूसरे स्तम्भ की अन्य किसी भी खंभे के साथ कोई समरूपता नहीं है। इसी तरह, बाएं से दूसरा स्तंभ अपनी पंक्ति में बिलकुल अलग दिखता है।

सामने से दृश्य, ऊपर उल्लेखित बिंदु साबित होता है।

एक ही दृष्टिकोण से अधिक निकट और उज्जवल दृश्य

सामने के खंभे भी एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने स्तंभों से हिंदू आइकोनोग्राफी को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। यह 7 शताब्दियों की लंबी अवधि तक जारी रहा।

बायीं ओर से दरगाह

छोटी मस्जिद और मौलाना याकूब की दरगाह के नजदीक अन्य मज़ार

मस्जिद, दरगाह की तुलना में अधिक पुरातात्विक मूल्य की है। यह एक निजी मस्जिद है जिसका उद्देश्य दरगाह में रहने वाले निवासियों की आवश्यकता को पूरा करना है। इसलिए, शायद ही कभी बाहरी लोगों इसमे आते थे।

मौलाना याकूब दरगाह के द्वार के ऊपर शिलालेख

मस्जिद में एक और शिलालेख, यह निर्माण पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है।

दरगाह के अंदर एक हिंदू स्तंभ है जो मुहम्मदन मेहराब को सहारा देता है। हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने का बेहतरीन उदाहरण हैं । स्तंभ शिखर पर कोष्ठक पर बनी आकृतियों को हटाने के निशान देखें। साफ दिखता हैं कि यह स्तंभ बिना किसी हुनर के बाद में लगाया गया है।

हिंदू मंदिरों में मंडपों की विशिष्ट नक्काशी, अब एक दरगाह की छत को सजाती है।

ज्यामितीय पैटर्न के साथ जटिल नक्काशीदार धारणा लेकिन बेमेल फैशन के साथ, इस जगह से संबंधित नहीं है। यह बनावट, हालांकि, सही समरूपता में दिखती है; इन स्तंभों और बीम की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक गहन निरीक्षण आवश्यक है। तथ्य के बिना कुछ भी कहना, मात्र अनुमान है।

हमने यहां अलग-अलग डिज़ाइन / पैटर्न वाले तीन खंभों की पहचान की है। बाईं ओर कलश आइकनोग्राफी है।

दूसरे कोण से देखें, चार प्रकार के स्तंभ, यह इंगित करता है कि इस्लामी धर्मस्थलों के निर्माण में मंदिर के अवशेषों को विनियोजित किया गया था।

13.) हज़रत बन्दगी मियाँ सैयद खुन्दमीर सिद्दीकी विलायत, पाटण

सैयद खुंदमीर का जन्म 1481-82 ई॰ में पाटण में हुआ था। वह इस्लाम के महदविया संप्रदाय से संबंध रखते थे, वे मुहम्मद जौनपुरी महंदी के दामाद थे और इमाम महंदी के दूसरे खलीफा भी थे। उनके पिता, सैयद मुसा शुजा उल-मुल्क, सुल्तान महमूद बेगड़ा की सेना के अधीन एक सैन्य कमांडर थे, और उनकी माँ भुवा ताज पाटण नगर के गवर्नर की भतीजी थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद, राजा ने उनके सामने उसी पद का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उनके बजाय छोटे भाई को पद दिया गया। उन्होंने फ़कीरों और सूफ़ियों की संगत का अनुसरण जारी रखा। ई॰ 1497 में, वह मुहम्मद जौनपुरी महंदी के संपर्क में आये, जिसने खुद को "सच्चा इमाम" घोषित किया हुआ था और महदविया संप्रदाय की शुरुआत की। ख़ुदमीर उनके अनुयायी बन गए और बाद में संप्रदाय में दूसरे खलीफा के रूप में प्रमुखता से उभरे।

रूढ़िवादी मौलवियों ने इस्लाम में इस विचलन को पसंद नहीं किया और संप्रदाय को विधर्मी घोषित कर दिया। गुजरात सल्तनत के समर्थन से उन्होंने इस संप्रदाय के अनुयायियों का पीछा करने का फैसला किया और बाद में, राज्य और महदविया के अनुयायियों के बीच कई झड़पें हुईं जिसमें खुंदमीर मारा गया। 1514 ई॰ में उनकी हत्या के बाद, उनके शव के साथ छेड़खानी हुई, उसे तीन भागों में विभाजित किया गया और गुजरात में तीन अलग-अलग स्थानों पर दफनाया गया, उनमें से एक पाटण की मजार में है। एक ही परिसर में संप्रदाय के कुछ अन्य प्रमुख सदस्यों के दफन हैं।

यह स्थान मुगल काल का है, लेकिन इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है। यहाँ पुरातत्व के परिप्रेक्ष्य में पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं है।

तुलनात्मक रूप से आधुनिक समय का एक सादा भवन

मुख्य कब्र के आसपास का हिस्सा संगमरमर और आधुनिक टाइलों से ढंका हुआ है।

14.) हज़रत शायह अहमद चिश्तियां (बाबा देहलवी), पाटण (देहात: 1160

ईस्वी)

बाबा देहलवी की दरगाह, हाजी हुद दरगाह के बगल में, खान सरोवर दरवाजा के पास स्थित है।

शेख अहमद दहलवी चिश्ती उर्फ बाबा देहलवी का जन्म दिल्ली में हुआ था, और वे चिश्तिया संप्रदाय के अनुयायी थे। वह हिजरी 533 (1138-39 ईस्वी) में पाटण चले गए और हज़रत अहमद हाजी हुद के खानकाह में रहे। वह 22 साल तक यहां रहे और 1160 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान पाटण हिंदू राजाओं की राजधानी थी।

शिखरो और कोष्ठक पर हिंदू नक्काशी वाले स्तंभों को छिद्रित पत्थर की दीवारों का सहारा करने वाले पिलास्टर के रूप में नियोजित किया जाता है; गुजराती आर्किटेक्चर के विशिष्ट रूप।

यहाँ द्वार इमारत के बाकी हिस्सों के साथ विषमता में है

स्तंभ के कोष्ठक पर नक्काशीदार बनावट किसी भी उपयोगी अवलोकन को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से विकृत और हरे रंग में छिपी हुई हैं

अनियमित अंतराल पर ज्यामितीय पैटर्न और बनावट वाले नक्काशीदार पत्थर बताते हैं कि, पूरा गुंबद किसी अन्य संरचना का हिस्सा था। जिसे यहाँ पुनः स्थापित किया गया था; इस प्रक्रिया में, कुछ टूटे हुए या गायब भागों को अन्य प्रस्तर खण्डो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

पत्थर की बीम के बीच में एक ज्यामितीय पैटर्न अचानक समाप्त हो जाता है, जो इस पत्थर के अलग-अलग उपयोग को इंगित करता है, शायद एक हिंदू मंदिर की छत से लिया गया हो।

16.) फटिपाल गेट के समीप मस्जिद:

हिंदू स्तंभों वाला यह बड़ा गुंबद पुरातनता का प्रमाण है

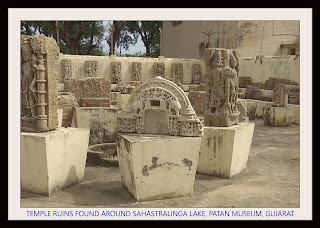

17.) सहस्त्रलिंग झील के पास खंडहर मंदिरों के अवशेष:

पाटण के आसपास के क्षेत्र में पाए गए अवशेष प्रारंभिक मध्यकालीन हिंदू राज्यों के हैं

18.) खान सरोवर:

खान

सरोवर पाटण नगर के दक्षिणी गेट के बाहर स्थित है। यह सरोवर एक अन्य मानव

निर्मित जलाशय है जिसे अकबर के सूबेदार मिर्ज़ा आज़म खोका ने वर्ष 1589 ई॰ में बनवाया था।

जलाशय का निर्माण खण्डित हिंदू संरचनाओं के

पत्थरों का उपयोग करके किया गया है।

1228 x 1273 फीट

आकार का यह बड़ा जल का टैंक लगभग चौकोर है।

यहां प्रयोग किए गए स्तंभ हिंदू मूल के हैं। ईदगाह इस टैंक के

दक्षिण पूर्वी सिरे पर है।

निष्कर्ष

पाटण नगर का हमारा समग्र अवलोकन बहुत अभिभूत कर देने वाला है, नगर में वास्तव में बड़ी संख्या में हिंदू सम्पदाएं थीं, जो पूरी तरह से

समाप्त हो चुकी हैं, खंडहरों से निकली सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में थी कि, वे नगर में कई

पीढ़ियों तक मुस्लिम धार्मिक स्थलों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते रहे। कुछ मध्ययुगीन मस्जिदें

जैसे कि गुमाड़ा मस्जिद, फ़ुटी मस्जिद आदि जो

हमारी सूची में शामिल नहीं हैं, इन अवशेषों पर भी

बनाई गई हो सकती हैं। इसलिए ऐतिहासिक रूप से इस प्राचीन नगर का वृहद सर्वे अभी भी बाकी हैं।

(To read in English Click here)

Please click here for Part II -The surroundings

बारहवीं शताब्दी अकबर अलफ खान अल्प खान अन्हिलवाड़ा अनहिलवाड़ा पट्टन बैरम खान गजनवी गुजरात जयसिम्हा, जयसिंहा, खिलजी खलजी नाहरवाड़ा पाटण सिद्धराज उलूग

लेखक की तरफ से:

इस ब्लॉग में प्रयुक्त किए गये कुछ चित्र विभिन्न वेबसाइटो और पुस्तको से लिए गए हैं। जिनमे से काफी क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेन्स के तहत सार्वजनिक डोमैन पर मुक्त उपलब्ध हैं । फिर भी हमने अपनी तरफ से इन चित्रो के स्त्रोत, मालिक और अधिकार का विवरण देने का पूरा प्रयास किया हैं।

इसके बावजूद भी यदि किसी को ऐसा लगता हैं कि उसके सर्वाधिकार लाइसेन्स की अवहेलना हो रही हैं, तो अनुरोध हैं की कृपया हमे इसकी जानकारी दे। हम तुरंत उचित कार्यवाही करेंगे।

Comments